-

MYOGYOJI HINOHAYA

妙行寺 陽の葉や

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

妙行寺の習合宗教

キリスト教やイスラム教等世界の宗教は、土着の宗教を排斥、上書き、併存することを選択するが、それとは対照的に日本は6世紀に仏教が到来してすぐ神仏の共生は始まり、本地垂迹説(神仏同体説)の広まりを経て、異なるものが互いに排斥することなく混ざり合い習合、神仏の共生は明治政府による神仏分離令まで約1300年間続いた。即ち、日本人の宗教観は本来、現在のような神仏分離ではなく習合宗教で、その表出の仕方がランダムであると考えられる。1604年(慶長9年)に日善の開山により麹町清水谷に創建、1909年(明治42年)に現在の西巣鴨に移転したこの妙行寺も、信仰の対象は本堂や浄行様=仏教、鳥居=神道、供養塔や小岩さん墓=祖霊、うなぎ供養塔や魚河岸供養塔=生類霊、さざれ石=アニミズムと実に様々であり、様々な信仰心を排斥することなく受け入れ、混ざり合った結果と考えられる。

妙行寺の引き寄せ/ミニチュアリズム/見立て

日本人は、自然と直接対峙して鑑賞するよりは、その美の一部をスクリーニングして引き寄せ、愛でることを好む。そして引き寄せたものを小さくして、それを巧みに配置して自然に見立てるのだ。それが盆栽になったり、生花になったり、枯山水になったりする。

妙行寺の場合も、庭園は築山になっていて、いくつもの石や植栽や苔を配置して、それを巨山と見立て、その脇にある飛び石も「市中の山居」の縮景であると考えられる。墓地には鳥居の縮小版まである。習合宗教と花鳥風月を完成させるプログラム

このように妙行寺には習合宗教と花鳥風月の要素は散りばめてあるが、マスタープランがない。そこで増築する納骨堂や合祀墓が、既にそこにあるものを利用して妙行寺の聖域性をより強化するためのプログラムとして働くようにした。

既存の境内にある本堂、供養塔、浄行様も、借景としての善養寺の本堂も、古建築に特徴的な瓦や銅板の反り上がった屋根が掛かる。その間を埋めるように宝形屋根が掛かる納骨堂と合祀墓を計画することで、屋根の連なりが築山庭園を囲う風景を創るようにした。 巨山を囲う山寺群のミニチュアにも見えるし、本堂との関係においては大徳寺に見られる本寺に対する末寺群にも見える。この本堂=仏教に対する習合宗教施設群の物理的距離感は、より身近な祖先神と、日本人にとっては観念的で超越的過ぎる仏教との精神的距離感そのものでもあるとも言える。合祀墓

合祀墓は築山庭園を囲う屋根の連なりを形成するように寄棟屋根を架ける。相対的に既存の供養塔や増築する納骨堂が高く見えるように(ミニチュア効果)、容易に内部を窺い知ることが出来ないように軒下先端を約1.7M程度に低くする。軒先中央部のやや高くなった部分が出入口である。

屋根そのものや、雨落ち黒砂利と白玉石を隔てる敷居が聖俗の結界になっている。内部にはその中央部に白玉石敷の上に石棺や古墳にも見える自然石石積みの合祀墓が、大屋根にも守られながら恭しく置かれる。大屋根の下は構造や屋根裏が本堂と同じように濃茶色に着色されやや暗いが、それとは対照的に、墳墓の頂部に敷かれた蓋を兼ねた白大理石の石碑やその周りの白玉石敷が、トップライトから射す光を反射して神々しい。環境装置としての二重屋根

増築する納骨堂に隣接する供養塔とは死者や先祖の冥福を祈るための建築物である。妙行寺供養塔は初層が方形、上層が円形で両層が宝形屋根を有する多宝塔形式で、平安時代初期に起源を持つ日本独自の仏塔形式である。多宝塔形式は初層の一間おきに露出する柱や屋根を支える屋根垂木に見られるように、木造を前提とした様式であるが、妙行寺供養塔のように耐火規制のある都市部においては、様式はそのままにコンクリート造で建てられていて、その佇まいに違和感を覚える。

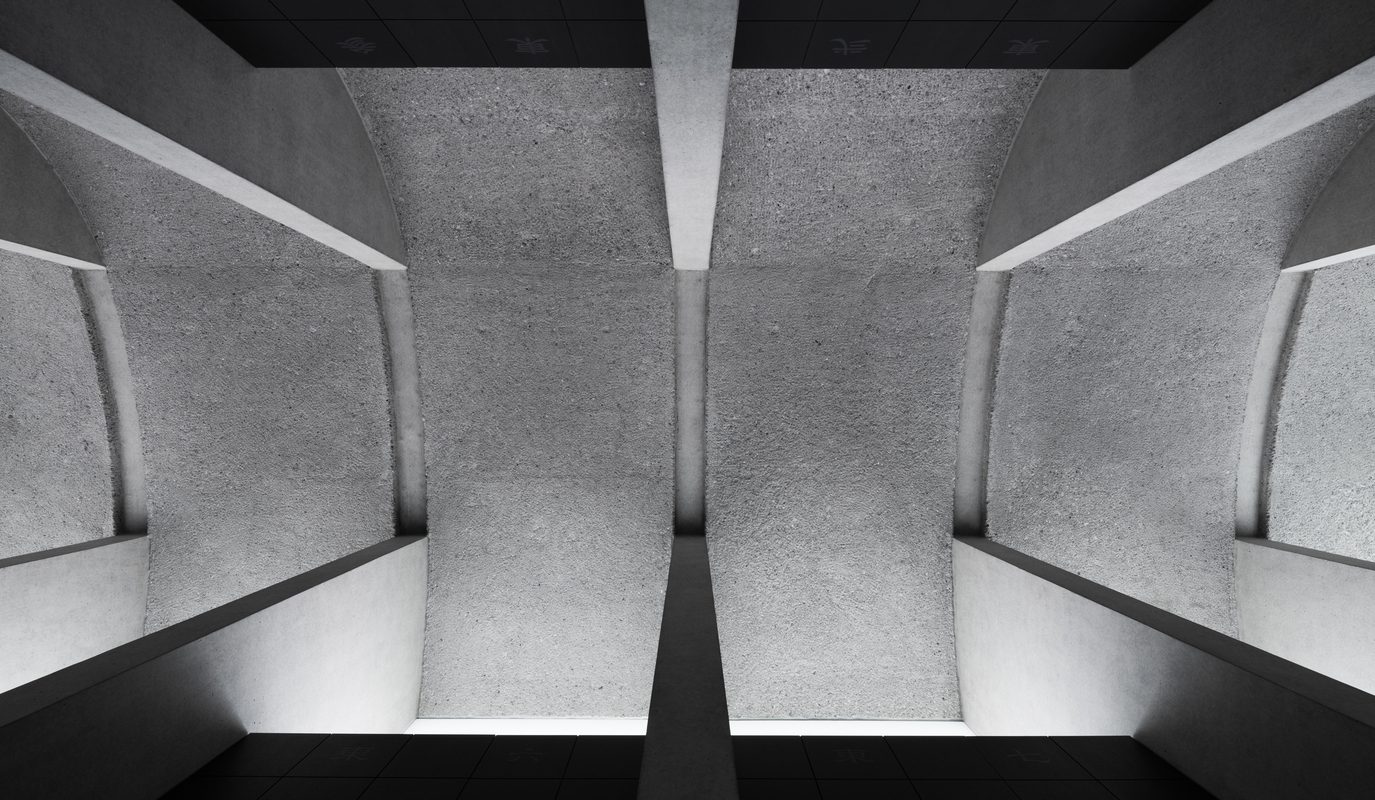

狭小で不整形なこの敷地においては、どの方形パターンも収まらないので、敷地を有効利用出来る多角形で検討することになる。増築する納骨堂は、豊島区経営許可条例により主要構造部である屋根も含めコンクリート造等耐火建築物にしなければならない。そこで納骨堂の二重屋根は違和感が無いように、様式の結果としてではなく、納骨堂が必要とする機能や効果の結果としてデザインされた。初層の屋根は主要構造部にはならない庇にすることで木構造にする。軒裏に見られる垂木や頬杖、羽目板のリズムは木仕上げの外壁と一体になって、アプローチ兼回廊のパースペクティブやリズムをつくり、軒先は周辺のノイズを遮蔽しつつ、緑の風景を切り取る。一方、上層の屋根は主要構造部なのでコンクリート造にしなければならない。軒裏から内部天井を経て壁まで凹状に連続させることで、ハイサイドライトから自然光が滑らかに滑り落ちる幻想的な風景を内部にもたらすことが出来る。遠景において二層屋根で既存建物と連携し、近景において初層の屋根は水平的造形によりアプローチ空間としての外部をつくり、最近景において上層の屋根は垂直的造形により礼拝空間としての内部をつくる。求心的で中央に光を絞った前室からは納骨堂を見通すことは出来ないが、入った瞬間に前室とは全く異なるキリスト教教会の身廊のような荘厳な風景に出会うことになる。連続する左右のコンクリート壁柱と床のコンクリートボーダー、そしてその間のコンクリート小叩きアール天井を伝う光がドラマチックなパースペクティブとリズムを生み出す。妙行寺 陽の葉や- 所在地:東京都豊島区西巣鴨

- 建物用途:納骨堂 ・ 合祀墓

- 構造規模:納骨堂 鉄筋コンクリート造/合祀墓 木造

- 建築面積:納骨堂53.33㎡/合祀墓14.57㎡

- 延床面積:納骨堂44.36㎡/合祀墓34.35㎡

- 竣工:2023/12